马寿春/口述

徐晓瑞/采访整理

人物简介

马寿春

崇贤街道鸭兰村村民,中国人民解放军铁道兵,中共地下党员马有顺同志之孙。

“我叫马寿春,是一名铁道兵。”回首那些年开山凿路、奔赴前线、硝烟弥漫的往事,都凝结为这样一句简单的开场白。老人和我们讲述了他爷爷马有顺当年暗潮涌动的革命故事,还有他终身难忘的铁道兵生涯。

1927年,四一二反革命政变爆发,共产党员面临生死危机。鸭兰村的地下党员隐藏起身份,潜伏于各行各业。马有顺以茶馆老板的身份作掩护开展地下工作,将茶馆作为联络点,成为杭县的一处秘密革命据点……

肩扛手抬千斤重的巨石泥沙,攀越险峻的悬崖峭壁,忍受一次次炸山带来的飞石……铁道兵用汗水、泪水与血水,在祖国大地铺就钢铁轨道,铸就不惧艰难险阻、不畏流血牺牲的铁道兵精神。也许,这就是年过八旬的马寿春依旧眼神坚毅的原因。

一方茶馆 一处情报联络点

一卷布匹 一个革命的火种

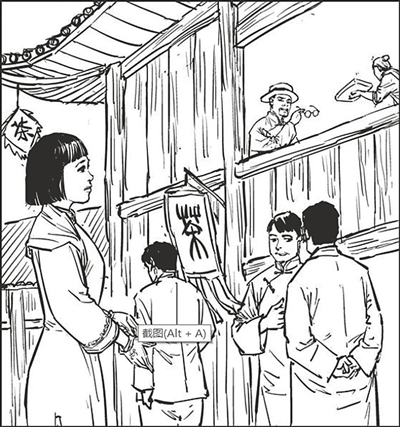

这一天,马有顺的茶馆照常营业了,进来一位身穿便服的青年,选了一个背对大门的位置,落座不久便唤马有顺:“老板,来壶茶!”说话间,青年快速地用右手食指轻点了两下左手无名指,并朝马有顺使了个眼色。马有顺会意,他是新来的联络员。

准备茶水的间隙,马有顺余光一扫,确认无异后,迅速将情报塞在茶杯下,一边吆喝:“您的茶,请慢用!”一边稳稳地将茶水递上。青年接过茶,马上抽走纸条,并在结账时将情报夹在纸币中交给马有顺。就这样,在来回巡逻的国民党反动派的眼皮子底下,这间小小的茶馆成功地完成了情报传递。

1927年政变后,猝不及防的共产党员和革命群众惨遭杀害,但共产党员并没有被吓倒,他们吸取经验教训,意识到要发动群众,必须走近群众,广泛宣传马克思主义革命理论,扩大党的群众基础,补充新鲜血液。

马有顺作为鸭兰村党支部一名地下党员,义无反顾地挑起革命理论宣传的重任。马有顺写得一手端正的毛笔字,长夜漫漫,他挑灯夜书,写好厚厚一沓宣传单,小心地藏在各式彩色布匹中。旭日东升,马有顺便带上布匹前往杭州,以卖布为名,发放传单。来回途中他也没闲着,逮到机会就在墙面上张贴传单,想方设法将革命火种播撒出去。

长在鸭兰 革命年代师生情难舍

解放战争时期,鸭兰村的革命战火持续燃烧,胜利的曙光近在眼前,饱受折磨的鸭兰村村民已然觉醒,他们深知落后就要挨打,对知识的渴望无比强烈。然而,那时的鸭兰村建不起一所完备的小学,只东拼西凑了个简易得不能再简易的家庭学堂,这便是鸭兰村小学的前身。

所谓的家庭学堂,就是在一户人家的空房里摆上一张高桌,挂起一块黑板,再放几张桌椅。学堂虽简陋,教师却和善。当时,教师们为了农村教育事业,放弃城市稳定生活,来到环境极为艰苦的鸭兰村。据马寿春回忆,当时鸭兰村无法提供住宿,教师只能不辞辛劳地每日往返,对鸭兰村村民开展扫盲教育。老师还经常讲述革命战争年代战士们与敌人殊死搏斗的故事,马寿春参军报国的种子也在那时悄悄萌芽了。

一支粉笔,两袖微尘,三尺讲台,四季耕耘,数年的朝夕相处,让鸭兰村村民与老师情如一家。乡亲们争着抢着邀请老师到家中做客,善良的鸭兰人民用朴实的行动和一颗颗赤诚之心回馈着老师。解放后,老师们陆续回城,但那段岁月早已深深烙印在鸭兰人民的心中。

走出鸭兰 成为一名光荣的铁道兵

1961年,新一轮征兵工作开始了。从小怀揣当兵梦的马寿春通过层层选拔如愿踏入军营,成为一名光荣的铁道兵。

追溯青春岁月,二十年华的马寿春,身披戎装从轨道烟尘中走来。铁道兵既要能扛枪,也要会握镐锹;既要能行军打仗,也要会抢修铁路。严寒酷暑,马寿春与战友们同恶劣的自然环境作斗争;山石崩塌,他与战友们毫不畏惧地运输铁矿;逢山凿路,遇水架桥,他们大呼“哪里有需要,就把铁路修到哪里去”的口号。隧道挖通了,铁路修好了,货物可以运输了,铁道兵的忠诚与豪迈镌刻在祖国的崇山峻岭之上,他们凭借自己的血肉之躯和钢铁般的意志,筑起了祖国的铁路网。

1962年,马寿春所在部队接到紧急调令:火速赶往沈阳。马寿春回忆起那段日子,整天没日没夜拼命训练的场景依旧心潮澎湃,是报效祖国的坚定信念支撑着他们完成了5年高强度的备战训练。

“胸怀革命斗志昂,紧握风枪打豺狼。双手建成备战路,为了人类全解放。”从鸭兰到江西,从江西至沈阳,马寿春和他的铁道兵战友们一手持枪,一手拿铁锹,在属于他们的战场上挥洒着万丈豪情。