马华春/口述

张盈、李金菱/采访整理

人物简介

马华春

崇贤街道鸭兰村村民,1950年11月出生,中共地下党员马有顺同志之孙。

在波澜壮阔的鸭兰党史中,有这样一个人,长期蛰伏于隐蔽战线,从事秘密工作,是党的“耳目、神经和血脉”,他就是地下党员——马有顺。

“我爷爷从小就爱打抱不平,乐于助人,他为了革命事业豁得出去,不怕死……”马华春回忆起爷爷,似乎有说不完的话。马有顺屡历危险,却永不退缩,始终和敌人作斗争,为革命事业作贡献。

“现在,人人住大楼房,鸭兰村还发展了刺绣、旅游等特色产业,经济条件蛮好。”马华春亲历了鸭兰村的变化,见证了改革开放在农村的生动实践,他讲述的“大包干”故事,也让我们对那个年代有了更深刻的认识。

历经生死 革命初心不改

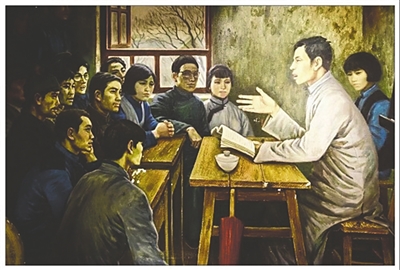

1926年秋,时为中共地下党员的马东林,在杭州一家旅馆内偶然结识了鸭兰村马国华等几名青年。熟识后,年纪相仿的青年在一次次畅谈中越走越近。同年冬天,马东林介绍马国华加入中国共产党。

受1927年四一二反革命政变影响,党的工作在那段时期极难开展,革命处于低潮。面对严峻局面,中共杭州地委及时果断地决定转移工作重点,到农村开辟阵地,发动农民群众打开新局面。受中共杭州地委委派,马东林到鸭兰村一带开展党的工作。

这期间,马东林一次次乘船入村,和马国华一次次找贫苦农民谈心交友,深入浅出地宣传革命道理,培养积极分子,先后介绍马九成、马云州、马阿祥、马来伯、马幼良、马有顺、马春松、姚培金等10人入党。

面对国民党反动派的大肆逮捕和屠杀,共产党人并没有被吓倒。马有顺临危不惧,毅然前往杭州城散发传单,张贴标语,以宣传党的主张,扩大党的影响。他深知多发一份传单,就意味着向敌人多射一颗子弹。

一天,马有顺踏着月光来到杭州城,张贴过程中,他突然发现不远处站着几个彪形大汉。凭借经验,马有顺判断自己被特务盯上了。

见此情形,马有顺立即把广告传单覆盖在革命标语上面,然后飞快地走进一家布店,向老板买了一块布,将传单包裹起来藏于身后,广告传单则拿在手上。不久,特务走了过来,持着枪,凶神恶煞地问道:“你是什么人?鬼鬼祟祟地在这儿干什么?”“我就是个贴广告的,不信,您看。”马有顺毕恭毕敬地回答,并指了指电线杆上的广告传单。特务们打量一番后,才放他走了。马有顺深知此地不宜久留,便带着传单趁着夜色,从拱宸桥徒步回到了鸭兰村。

“大包干”

干出一片新天地

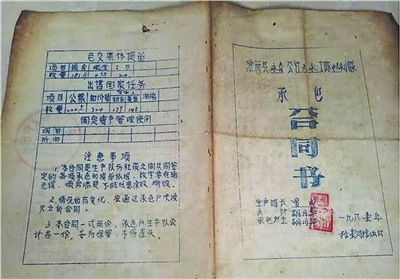

“实行大包干,粮油大增产,踏上致富路,干群喜开颜。”这是上世纪80年代,鸭兰村村民对家庭联产承包责任制的赞誉。

实行家庭联产承包责任制以前,鸭兰村以生产队为单位组织生产,对劳动力评工分,年终按工分分配粮食,劳动生产效率低,积极性差。实行“包产到户”后,每家每户都喊着:“大包干,大包干,直来直去不拐弯,交够国家的,留足集体的,剩下都是自己的!”

据马华春回忆,“大包干”一实行,大家的生产积极性都被调动了起来,各家各户精耕细作,早出晚归,待秋收时处处颗粒归仓,一派丰收盛景。