○ 李春桃

塘栖,这座因京杭大运河的润泽而兴的古镇,在明清时期已发展成为商业繁荣、文化昌盛的集镇,跃居江南十大名镇之首。乾隆帝六下江南,三次驻足塘栖,彼时盛极一时的繁华景象可见一斑。矗立于古镇水北街区的乾隆御碑,便是浙省富庶与塘栖昔时繁华毋庸置疑的实证,引得游客纷至沓来,欲从斑驳的碑文中窥寻塘栖的过往风华。凡富庶之地,皆有崇尚文化的风气,塘栖亦然,另有一块古石碑——栖溪讲舍碑,恰是塘栖历来尊崇文风、文化兴盛的有力见证。

清王同《唐栖志》记载:“栖溪讲舍在东小河冯家衖内,为且适园之遗址……按讲舍之设,始于光绪戊子。”栖溪讲舍碑静静地矗立在栖溪讲舍之中,碑文详实记录了栖溪讲舍创办前后的经过。自清代光绪年间栖溪讲舍起始,历经栖溪两等小学堂、杭县五都区小学、塘栖中心小学、塘栖第二中学,到如今的塘栖第三小学栖溪校区,这处旧址见证了塘栖教育事业的传承与发展。百余载岁月悠悠流逝,栖溪讲舍碑仍巍然立于校舍之内,成为古镇塘栖崇文重教的鲜明标识。

在塘栖第二中学执教长达三十余年的吴小虎,对栖溪讲舍碑怀着一份极为特殊且深厚的情感。早在上世纪八十年代,吴老师依据栖溪讲舍碑的拓印件,对碑文作了详尽注解,后收录于《塘栖志》的教育篇章。

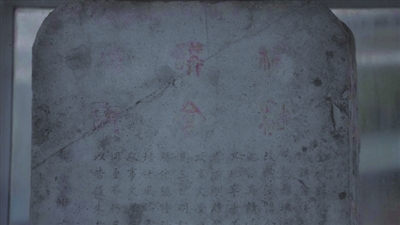

由于栖溪讲舍碑长期立于校舍之内,知晓并亲见其真容者并不多。经吴老师的热心指引,我有幸目睹了这块石碑的真容。在题额为“春风化雨”的六角亭下,栖溪讲舍碑被保护在玻璃罩柜之中。透过玻璃,“栖溪讲舍碑记”六字以篆体分二行三列书于碑额,正文楷书。我借助吴老师所录的《栖溪讲舍碑记》全文,逐字逐句对照研读:

全椒薛慰农观察守杭州日,提倡风雅,宏奖士类。尝于会城之东,改沈庵为东城讲舍,裨杭州府及仁和、钱塘二县,轮月课士。而仁和县之辖唐栖,士子亦与课焉。然离城五十里,至者恒少。余下车之明年,唐栖人士请以镇东入官之冯庵改栖溪讲舍,并画规条,筹经费,呈请于余。余以地方善举,而董其事者皆正士也,许其请,并为之详大宪,立案出示,以垂久远。经费不敷,余复捐俸以助之。诣其地,率士子行释奠礼,定月之初八日官课,二十三日师课以为率。余维唐栖当前明时,若邵康禧、钟忠惠以及丁方伯西轩、沈御史让亭、胡中丞元静,皆以政事文学鸣于时。入国朝,而徐勿箴之理学,沈端恪之经济,蔚为一代传人。其三世明经,声溢宇内者,复有卓氏之传经堂,流风遗韵,至今不衰。读书者较胜他镇,特科甲之盛,微不古若耳。然则讲舍之设,胡可已也。夫士为四民之首,培士风,端民俗,守令之责也。有此讲舍,英才辈出,互相濯磨。数十年后,安见无政事、文学、明经、乐道其人哉?科甲云乎哉!而栖溪讲舍之设,洵足与东城讲舍同垂不朽矣!其由冯庵改讲舍之颠末,及屋庐地亩,例得由监院事者志之石,以告后来者。是为记。

光绪十六年二月,知仁和县事中州高积勋撰并书。

这块石碑历经一百三十年风雨洗礼,部分字迹已模糊不清,但因有吴老师的碑文拓印件相助,我得以一字不落地读毕。由碑文可知,栖溪讲舍碑立于光绪十六年(1890)。碑上所刻《栖溪讲舍碑记》全文较之王同《唐栖志》中所记载的“栖溪讲舍记”略有增改。其时,王同为栖溪讲舍山长,俞樾先生在《唐栖志》序中亦提到王同彼时“主讲栖溪”。栖溪即古时塘栖别称。碑文清楚记述了栖溪讲舍创办的由来与经过,字里行间无不彰显出崇文重学之内涵。时任仁和知县的高积勋不仅允准“唐栖人士请以镇东入官之冯庵改栖溪讲舍”的请求,“并为之详大宪,立案出示”,讲舍创办经费不足,高积勋“复捐俸以助之”。他还“诣其地,率士子行释奠礼”,带领学生行祭孔典礼,并为讲舍定下官课日及师课日。文中列举了明朝五位知名官员邵康禧、钟忠惠、丁西轩、沈让亭、胡元静,以及清朝两位官员徐勿箴与沈端恪,对塘栖卓氏家族传经堂更是赞誉有加。这些皆为“学而优”的典范,有力证明了塘栖素有崇学之风。据清《唐栖志》记载:塘栖在明代共有进士15名、举人40名、五贡14名。清代时,共有进士23名、举人64名、五贡43名。是以“读书者较胜他镇”。当时的高积勋、王同以及塘栖士绅等,皆期冀因栖溪讲舍的设立,塘栖英才辈出。事实也如他们所愿,栖溪讲舍设立后,文风代代传承,至今不衰。

转身离开栖溪讲舍碑亭时,我看到亭左侧墙壁上镌刻着《栖溪讲舍碑筑亭记》,数百字将塘栖之古镇兴起、文明倡导、文脉传承写尽,终不忍舍弃这篇雅文而去,遂恭录如下:

栖溪讲舍碑筑亭记

栖溪者,古镇之别称也。

镇之北宋前,混沌渔村也。河湖港汊,扁舟苇航,渔人星散,村落未成。元至正中,泰州枭雄张士诚聚万千民工,拓官塘运河,于是帆影点点,舟楫梭织,始为镇兴。明弘治年间,广济桥筑,水南水北,聚落一线,市肆集焉。缘水行,隐隐市喧,水楼鳞次,长廊曲直,粉墙片片,烟艇悠悠,春槛客倚,沃野桑麻,棹唱凌波,遂成江南名镇之首矣。

镇有古碑两尊,一为乾隆御碑,屹立水北,古添设府,皇家气象,仰之弥高,是为乾隆十六年弘历南巡,驻跸栖溪,悉浙省敬事急公,龙颜开,立碑张扬。一为栖溪讲舍碑,坐落水南冯家弄且适园旧址,即今塘栖二中校园。光绪十六年,塘栖缙绅欲改冯庵为栖溪讲舍,且摹形制,筹民资,以创塘栖教业。当是时也,河南中州人氏仁和知县高积勋欣闻善举,感慨系之,以为有此讲舍,英才辈出,互相濯磨,数十年后安见无政事文学明经乐道其人哉?科甲云乎哉!于是自捐俸禄,亲行奠基礼,且饱蘸酣墨,撰就碑文,并嘱勒石记之,以告来者。

讲舍问世,实乃塘栖现代教育之发轫。先河既开,文明倡导,风雅弘扬,子弟教化,士类奖掖,甘霖广沛,泽被后世,功莫大焉。

塘栖古镇所谓地阜物丰,俊彦驰列,湖山佳处,人文荟萃也,百二十年历史文脉迤逦,流韵不衰。数十年来,塘栖二中得栖溪讲舍之精气,挟时代之风,宵衣旰食,如履薄冰,教书育人,春风化雨,成就人民教育之宏业。

塘栖二中以质量闻达于学林,学风孜孜,求真求实求新,师风谨严,合作奉献,争先创新。校风则倡导勤学自律,挚爱健康,自强不息,厚德载物,是以父老瞩望,交口称誉,声名遐迩。碑逾百年未毁,人事沧桑,世俗浮沉,巍然其貌,足见魂在。碑文隽永,内涵深刻,其义恒远,然风霜雨旸,寒暑更替,恍恍已两甲子。奚惠风和畅,书声朗朗,躬逢盛世,有识者油然而生护佑之心,筑亭规划初成,经研讨完善,意在发扬光大,薪火传承。感其行,窃以为廿一世纪之雅事也。

是为记。

丁亥年冬月胡建伟撰李建明书

丁亥年即2007年,时光匆匆,距筑碑亭时倏忽近二十年光阴。如今,塘栖二中已搬迁至新校址,眼前这处百余年前的讲舍旧址正在修葺整理,静待新一代学子的到来。