○ 彭丽芬

春分,是春季的中分点,《月令七十二候集解》记载:“二月中,分者半也,此当九十日之半,故谓之分。”民间素有春分吃春菜的习俗,而春菜首推野菜之王——荠菜。荠菜又名护生草、鸡心草、地米菜,是春日里最早冒头的野菜之一。春雨润如酥,荠菜与野草一同肆意生长,待春分时节,荠菜开出俏皮的白色小花,星星点点,为大地绣上精美的花纹。此时的荠菜,不仅是一道清甜鲜嫩的美味,更是一味药用价值颇高的中药材。

谁谓荼苦,其甘如荠。

—— 《诗经·邶风·谷风》

仲春,漫步于临平古海塘文化公园,当条块石塘、竹笼石塘、柴塘、鱼鳞石塘、范公塘等六道海塘赫然呈现在眼前,我的心灵被深深震撼。我无意间在公园小道上发现一丛清新可人的植物,叶片呈锯齿状,绿茎上轮生着一个个爱心果荚,顶部开着素雅的小白花。我蹲下身试图轻抚它,指尖刚触及就有一股清香扑面而来,气息既亲切又熟悉:“哦,是荠菜!”在这里与它不期而遇,我竟莫名地激动起来。

思绪飘回三年前,我第一次行走古海塘时的情景。女儿的同学邀请我们到南苑街道钱塘社区十五堡游玩,恰是杭州古海塘的东起点。那天,我们走进一片碧绿菜地,地里种满了各种蔬菜。女儿拔起一株青菜,连泥带土,还带出了一株野草。她随手将野草扯下扔在一旁,我捡起一看,竟是一株鲜嫩的荠菜。我转身拨开挨挨挤挤的青菜,惊喜地喊女儿:“快来看,青菜下面藏着好多荠菜呢!”它们一丛丛一簇簇,静静地匍匐于大地之上,在乍暖还寒的时节里哼唱着春日序曲。我们很快就挖了满满一篮子鲜嫩的荠菜,沿着古海塘往回走时,阳光欢快地跳跃在一块块长石条上,我不禁有感而发:“我们脚下可是被誉为‘海上长城’的古海塘啊,没有它的守护,就不会有眼前肥沃的良田,更不会有这一篮珍贵的荠菜。”

回到家,我们一起动手做了荠菜春卷。春卷内馅饱满,经过油炸,外皮金黄酥脆,色泽诱人,宛如裹藏着春天的小宝盒。女儿满心欢喜地夹起一个轻轻一咬,荠菜的清香瞬间四溢:“妈妈,这个春卷甜甜咸咸的,有泥土的芬芳,还有海水的味道。”也正是从这一天开始,女儿喜欢上了荠菜的独特味道。

是啊,小小的荠菜无疑是大自然最质朴的馈赠。它迷人的香气实则是叶醇的气味,也就是人们常说的青草味。它的甜,有别于蔗糖,是一种清新自然、沁人心脾的甜。荠菜最早为人知晓,正是因其味甘甜,早在《诗经》里就有“谁谓荼苦,其甘如荠”的记载,意思是“谁说荼菜味道苦?我感觉它比荠菜还要甜呢!”这是古人对荠菜的最初认知。到了汉代,《尔雅》记载:“荠味甘,人取其叶作菹(腌菜)及羹(菜汤)亦佳。”这是荠菜入馔的最早文字记录。唐宋时期,吃荠菜成为一种食俗,“春日春盘细生菜”“盘装荠菜迎春饼”,唐有“春盘”,宋有“春饼”。热爱美食的东坡居士,也对荠菜赞誉有加,“时绕麦田求野荠,强为僧舍煮山羹”,由此诞生了“东坡羹”。这道羹以米汤为原料,加入大白菜、萝卜、荠菜等精心烹饪而成。苏东坡称荠菜“有自然之甘”“惟有天然之珍,虽不甘于五味,而有味外之美”,并在《与徐十二书》中提及:“今日食荠极美,……君若知此味,则陆海八珍,皆可鄙厌也。”时至今日,人们对荠菜的热爱有增无减,临平人喜欢把它包在春卷里,是过年饭桌上不可或缺的一道小吃,还会裹进饺子、馄饨里,作为家中常备点心。

荠菜不仅被历代文人墨客歌颂其味美,在许多文学作品中,还被赋予善良、朴素、敦厚的美好品质。它呈莲座状贴地而生,以宽广的胸怀深情拥抱大地,历经寒冬将美味奉献给人们,即便开成荠菜花,也要为人们献上最后的温柔,这与它的花语“为你献上我的全部”极为契合。这不由地让我想起老师这一伟大的职业,他们恰如一株株平凡的荠菜,深埋泥土饱含芳香,默默奉献从不张扬,如春风般沐浴着桃李。两年前,临平区还将春分这日确定为“班主任节”。

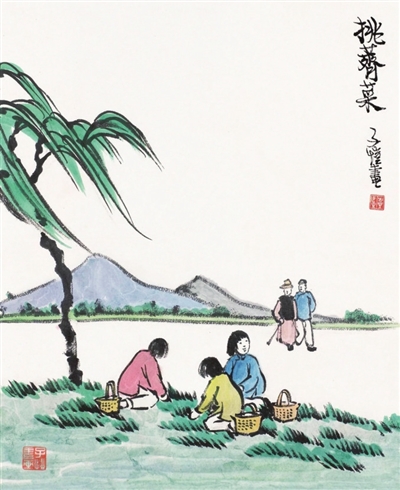

看到荠菜,我还想起了外婆和奶奶。她们在世时,几乎每年春日都会前往田间地头挑荠菜,荠菜豆腐汤是她们最钟爱的一道菜。她们也常常将荠菜做成各种美食给我们吃,无论是一碗热气腾腾的荠菜汤面,还是一盘香甜软糯的荠菜年糕,抑或是一碟清爽可口的凉拌荠菜香干,每尝一口都能感受到她们指尖的温度。

自我有记忆起,母亲每年都会用荠菜包春卷,这味道如春天一般从未缺席。母亲总是回星桥老家挑荠菜。她蹲在地上,一手将叶子轻轻拢起,一手拿着小锄刀斜戳进土里,小心翼翼地将一株株野生荠菜连根撬起。回到家,母亲戴着老花眼镜择去黄叶,剪去根部,洗净焯水。她将荠菜揉成一团,用力挤掉水分,剁碎做馅,炸成一个个金黄诱人的春卷。母亲还会将做好的春卷分给邻居,大家交口称赞。春卷里,不仅渗透着大地的灵气,更有“春天的味道”在舌尖跳跃。我想,这春天的味道,是母亲的味道,是家乡的味道,更是甘甜的人情味。

如今,一到春天,菜场里随处可见新鲜的荠菜。小摊上,荠菜碧绿鲜亮,根粗而壮,茎叶发达,边缘圆整,卖相极佳。我抓起一把闻了闻,总觉得缺了点什么。前阵子,我又跟母亲回星桥挑荠菜。我眼拙,总将那些还未开花的荠菜与泥糊菜混淆,于是问母亲:“你挑的荠菜,为什么和菜场里卖的不一样?这些个头瘦小,叶子黑黢黢,是不是老了呀?”母亲微笑着拿起一株,指着叶片说:“你仔细瞧瞧就明白了。菜场里那些鲜嫩的荠菜,不少是人工种植的。我们挑的是野生荠菜,它颜色深,是因为没有被其它植物遮挡,充分吸收了阳光雨露。你看,叶片上还有细小的绒毛,再闻闻根部,是不是特别香?”我接过母亲手中的荠菜,凑近一闻,果然香甜尤甚,沁人心脾。这样的荠菜,质朴无华不张扬,可谓恰如其分。

城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花。

—— 宋・辛弃疾《鹧鸪天·陌上柔桑破嫩芽》

有一年春分,我收到一束郁金香。好友用清新可爱的荠菜花替代满天星,环绕在郁金香周围,搭配得相得益彰,我甚是喜欢。待郁金香凋谢,我将荠菜花做成干花摆放在书房。令人惊喜的是,它们飘出阵阵清香,陪伴我度过春夏秋冬。想起儿时,我就特别喜欢到田野里采摘荠菜花,回到家或把它们插在汽水瓶里当摆设,或做成花环戴在头上,满屋子都充盈着春天的气息。

将荠菜花描写得最美的当属宋代词人辛弃疾,他的一句“城中桃李愁风雨,春在溪头荠菜花”堪称一绝。你看,桃红李白如此娇美,可它们经不起风吹雨打,那最明媚的春色在何处?原来在溪边盛放的荠菜花里。词人借此告诉我们,真正的美丽与生机往往隐匿于平凡与朴素之中,需要我们用心去探寻、欣赏。前两天,我走在塘超小径上,看到一丛荠菜花,它们以蓝天倒映在湖水中为背景,这样清新的一幕俨然成为这个时节、这片漾上最明媚的春光。

有一次,我与临平区首批非遗陈莲舫中医内科第六代传承人吴晋兰交谈,她提到荠菜花是一味非常不错的中药。她的师傅徐珊在日常中医治疗中经常会用到这味中药,她也是。吴晋兰说:“春应肝木,主风,风为百病之长,易引发皮肤病、精神类疾病、脾胃病、肝胆疾病等。春季保养应疏肝健脾补肺,益气养血,提高免疫力,宜多食绿色植物,如新鲜荠菜。荠菜具有降血压的功效,荠菜花则可治疗头晕,对于肝郁脾虚症患者,治疗中我会添加一味荠菜花。”

这几日,细心的娟儿在临平榨油遗址公园的草丛里发现了几株荠菜。她笑着说,她老家德清的乡下荠菜遍地都是。小时候,她和母亲下地干活,要是被镰刀割伤了手,她母亲就会拔几株荠菜,揉碎后敷在伤口上。神奇的是,血很快就止住了。

荠菜与荠菜花,虽然在《中国药典》中均未收载,但目前作为地方习用品种,在安徽、江苏、湖南等省的中药炮制规范中,就收载了荠菜,药用部位为十字花科植物荠菜的全草,通常于春季花开时采收。而在浙江、上海、天津等省市的中药炮制规范中,药用部位为荠菜带花果的地上部分,初夏采收,药材以颜色绿、花穗长、无杂草者为佳。民间素有“春食荠菜赛仙丹”的说法。据记载,荠菜入药最早见于汉代《名医别录》,列为上品,功效为“主利肝气、和中”。唐代医药学家孙思邈在《备急千金要方》中提到荠菜“杀诸毒。根,主目涩痛”。明代《本草纲目》云:“荠生济泽,故谓之荠。释家取其茎作挑灯杖,可辟蚊、蛾,谓之护生草,云能护众生也。”《中华本草》则记载荠菜花:“甘,凉。凉血止血,清热利湿。主痢疾、崩漏、尿血、叶血、咯血、衄血、小儿乳积、赤白带下。”我尤爱护生草这个名字,它赋予了这株不起眼的小草非凡的意义。荠菜既是美味可口的野菜,又可入药治病,碎米小白花更是精致玲珑,每朵四瓣,花开后结出倒三角形青果荚,呈爱心状,以爱护生。

我国多地流传着与荠菜相关的风俗。民谚有云:“三月三,荠菜当灵丹;三月三,荠菜煮鸡蛋。”三月三,古为上巳节,荠菜变老开花却可煮蛋。人们用开花的荠菜茎叶煮鸡蛋,应时而食,具有明目清肝、去水肿、预防春季感冒的作用。相传这是华佗推荐给百姓的食疗秘方。杭州还有“三月三戴荠菜花”的习俗。明代田汝成在《西湖游览志余》中提到:“是日,男女皆戴荠菜花。”除了装饰,荠菜花花香浓郁,可用于驱虫避瘟。苏轼在《物类相感志》中这样描述:“收荠菜花置灯檠上,则蚊虫飞蛾不敢近。”《本草纲目》则记载:“布席下,辟虫。又辟蚊、蛾。”想象一下,躺在散发着清香的荠菜花上做个美美的梦,那一定是一个充满香甜气息的荠菜梦。

春分,春天走到中点,春风一阵暖似一阵。运河之畔,古海塘边,上塘河岸,丁山湖边,处处充满了勃勃生机。白色的荠菜花星星点点,开遍田野。当清冽的花草香闯进我的心房,就像久违的老友牵着我的手,引领我走进春日的温柔里,小小的它执着坚韧,生生不息地为我们护生。