○ 杨叶

3 幕游岁月

崇祯十七年(1644),李自成率领的农民起义军攻占北京,明朝灭亡。随后,吴三桂引清军入关,李自成败亡。一时间,山河变色,各地抵抗力量风起云涌。徐士俊眼见故国覆灭,绝意仕进,成了遗民。遗民分为两类:一类是秉持“头可断,血可流,气节不能丢”信念的刚烈之士;另一类选择不与新朝合作。徐士俊属于后者。对科举之路心灰意冷的他,或许为了维持生计,或许为了增长见闻,选择了幕游生活。

顺治八年(1651)三月,徐士俊跟随老乡卓彝离开塘栖北上。卓彝(1611—1656),字辛彝,一字朗彝,号静岩,塘栖人。顺治四年(1647)他考中进士,成为翰林院庶吉士,被授予编修之职。卓彝与徐士俊是旧交,邀徐士俊北游,徐士俊欣然同往。六月初一,恰逢徐士俊五十岁生日,感怀之下作《梁溪道中逢五十初度自寿》:“纵览名山与大川,锦帆画舫作深缘。离家弹指经三月,假我惊心半百年。新使绣衣逢宪节,高朋金马着先鞭。惭余采隐浑无计,何日松鳞老案前。”

顺治十年(1653),徐士俊与多年未见的好友吴颖在北京重逢。忆起天启七年(1627)七夕二人订交之时,名士云集,众人饮酒赋诗,流连光景,皆以文章自高,如今两鬓染风霜,恍如隔世。徐士俊将《雁楼集》拿给吴颖看,吴颖为之删订,并作序。

在北京的日子,徐士俊始终保持名士风采,盘桓于报国寺。报国寺前有一株古松,徐士俊常在树下休憩,作《报国寺松歌》一首:“虬龙千年拔地走,谁笑支离成老叟。洪涛一声响入云,黄尘倒飞不敢侵。邀取月明弄杯斚,知己两三坐其下。不知是松是虬龙,此身恍惚仙山中。”

顺治十一年(1654),徐士俊踏雪过报国寺,数客继至,相揖而出。有认识徐士俊的人介绍:“此人乃西泠徐野君。”其中一人爽然若失,次日至徐士俊住处拜访,自道姓名,新任麻城知县王潞(又韩)也。王潞是余杭径山人,为恩贡生,倾慕徐士俊的才华已经二十多年,至此才把臂定交,遂命其子王殿威以师礼奉事徐士俊。同年,王潞赴麻城上任,邀请徐士俊同往。徐士俊欣然应允,并作诗《贺王又韩任麻城令兼喜同游》:“双径峰高大涤奇,乌衣玉麈少年时。枫宸已对天人策,花县真堪民社师。一路春江无限画,千寻赤壁几篇诗。最欣偃室同朝夕,报政声名指日期。”

抵达麻城,徐士俊的游兴愈浓。麻城的山水风光、历史遗迹让他流连忘返,足迹遍布五脑山、子路问津处、东坡赤壁等名胜,所至多有吟咏。

王潞擅长诗词,徐士俊为其诗集作序时云:“(王潞)绣口锦心,出于天授,挥毫落纸,有似烟生。挟策来长安,公卿大夫辄为虚左,随所得句,罔不传诵。今且绾新符,为麻城令,一县花明,与十笺雪艳,正堪相匹。自公之暇,弹琴咏诗,王子其翩翩神仙中人也哉!”

徐士俊客居麻城三载,因继母去世返乡。临行前,他与王福贞、王潞叔侄道别,写下《麻城别王子严》:“同是客中人,不道余先去。余去莫问情,惨怛无容住。君家大小阮,竹林好风味。宦况虽清贫,诗文得奇恣。江山供酒翰,珠玉员方贮。黄梅雨潇潇,买艇巴河渡。不待插茱萸,知君忆侬处。”王子严即王福贞,余杭径山人。

4 归隐雁楼

大约在顺治十四年(1657),徐士俊回到阔别多年的故乡。继母的离世让徐士俊悲痛万分,服阕之后不再远游,仅往来于西湖、北墅间,以坐馆授徒为生。

归乡后,徐士俊结识了杭州文士王晫,成为他晚年最重要的朋友之一。王晫(1636—?),初名棐,字丹麓,号木庵,自号松溪子,钱塘(今杭州)人,十三岁考取秀才,却终生未踏入仕途。王晫为人重诺,广交贤能豪杰、德高望重之人。他著有《今世说》《霞举堂集》等作品,还刊刻《檀几丛书》《昭代丛书》。王晫家中有霞举堂,又叫墙东草堂,名流雅士途经杭州,常去他家拜访。王晫也多次在霞举堂举办盛会,徐士俊积极参与。徐士俊曾为王晫的画像题《沁园春》词一阕:“我见斯图,俨似王郎,风流美才。但萧然兀坐,胸中锦绣,穆如清致。笔底风雷。白日频驰,青春长驻,岂在茹芝餐术哉。名场里,任龙蹲虎踞,燕嚷莺猜。交游时集高斋,看宛在、伊人壁上该。要擎尊对饮,酡颜略异,折花同惜,好语私怀。霞举堂深,花王福久,顾影临池墨阵排。天生就,把兰亭遗韵,一卷收来。”

康熙十三年(1674)七月,王晫的父亲王湛去世。悲痛之余,为表彰父亲的功德,王晫北上阳羡、毗陵、梁溪、吴门、松陵、武塘等地,拜访名公巨卿,请他们撰写祭文哀辞。徐士俊全程陪同王晫。他们于九月二十七日从杭州出发,十月二十九日返程时路过塘栖,徐士俊告别王晫返回雁楼。从这一经历可以看出,两人情谊深厚。

徐士俊家中设雁楼,乃居住之所,曾作《雁楼记》:“予家贫,不获数亩,构高斋画阁,花径竹垣,仅促膝小楼一间,又与内子共之,名曰雁楼,良有以也。”他的文集也以“雁楼”命名,即《雁楼集》。康熙五年(1666),在朋友们的资助下,徐士俊的《雁楼集》刻成出版。实际上,徐士俊历年创作颇丰,达两千多纸,《雁楼集》虽有二十五卷之多,也仅为全部作品的五分之一,且并未囊括其精华之作。徐士俊一生创作了六十余部杂剧,佳作众多,影响广泛,可惜仅《络冰丝》《春波影》两部流传下来。《雁楼集》出版后,广受赞誉。王晫评价此书:“大概以标举性灵为宗,体格甚备。且出最先,人争购之。”陆进在《读徐野君先生雁楼集》中也写道:“达人谢尘俗,雅致在文藻。缘情见绮丽,芳词一何好。帘外清风来,吹彼幽兰草。悠悠千秋怀,荣名以为宝。”

5 编刊书籍

康熙初年,老一辈杭州文士逐渐凋零,徐士俊虽已年过花甲,但精神矍铄,风采依旧。他待人和蔼可亲,如春风拂面,似醇酒醉人,俨然成为后辈们的楷模。王晫在《今世说》中记载:“徐野君性坦易,不与人忤,每遇能文章者,与言文章;晓音律者,与言音律;善琴弈丹青诸艺者,与言琴弈丹青诸艺。常独行村落山颠水涯,值村翁溪叟樵牧童竖,亦与谈说周旋,终日无倦色。”

这期间,徐士俊依旧以授徒为业。康熙三年(1664),他下榻余杭邵斯扬家的朝爽堂,“赏花赋诗,登山作记,胸次旷然,号为至乐”。除了教学,他还与杭州出版商汪淇合作,从事编刊书籍的工作。

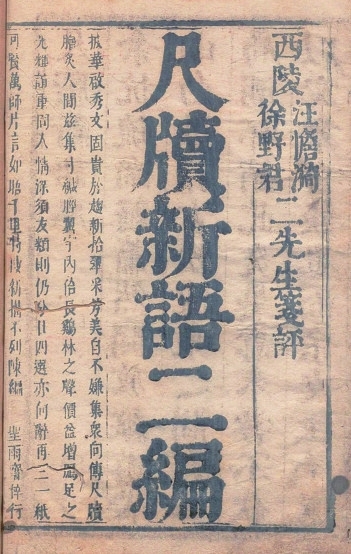

汪淇(1604—1668后),又名象旭,字右子,又字憺漪,号残梦道人,原籍安徽休宁,后寄寓杭州。他早年致力于科举学业,晚年醉心道教,以“还读斋”“蜩寄”为书坊名,刊刻多种书籍。清初,尺牍编选活动十分活跃,有《尺牍初征》《尺牍新钞》等著名选集。汪淇邀请徐士俊一同编撰《分类尺牍新语》,前后共出版三编。

《分类尺牍新语》于康熙二年(1663)刊行,共二十四卷,署名“西湖徐士俊野君、汪淇憺漪评笺”。卷首有查望撰写的《尺牍新语序》以及汪淇撰写的《例言八则》,每卷开头还有汪淇所写的小序。这本书的文献来源较为复杂,既有从尺牍选集、文人文集中摘抄的现成作品,也有徐士俊、汪淇二人征集到的名士新作。在《分类尺牍新语》取得成功后,汪淇和徐士俊又于康熙六年(1667)推出《分类尺牍新语二编》,同样是二十四卷。该书按照内容分为理学、政事、文章等二十四类,每类前面都有小序,每篇后面都有短评,体例与初编一致。康熙七年(1668),汪淇又出版了《分类尺牍新语广编》二十四卷、补遗一卷,虽然此次徐士俊未署名,但他实际上参与了具体的编辑事务,并且对部分尺牍进行了评点。

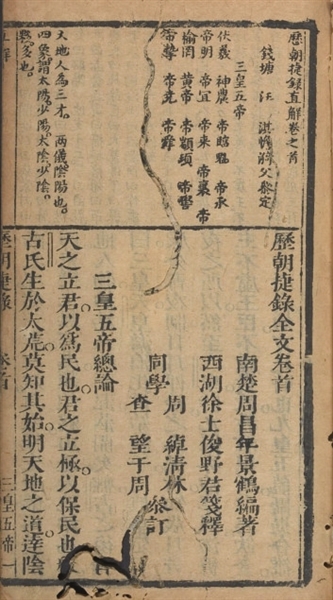

除《分类尺牍新语》三编,徐士俊和汪淇还合作刊印了《历朝捷录直解》。《历朝捷录》原本是蒙童读物,由顾充编撰,采取史论夹载史实的方式,评论东周至南宋历代的政治得失。顾充(1535—1615),字仲达,一字回澜,绍兴上虞人。隆庆元年(1567)中举,曾任镇海教谕,兼管定海事务,深受弟子们喜爱。他官至南京都水司郎中,著有《皇明一统纪要》《历朝捷录》《字义总略》《通鉴纂要抄狐白》《字类辨疑》等。康熙二年,徐士俊认为《历朝捷录》“出入经史,贯穿古今,而又嵌空玲珑,有天划神镂之巧”,于是对其进行增删,分为上下两截,并加以笺释,重新编订为《历朝捷录直解》,次年(1664)由汪淇刊印出版。

此外,徐士俊还在顺治年间与陆进合作编撰《西湖竹枝词续集》。陆进(1625—?),字荩思,仁和(今杭州市)人,工诗,古风法汉魏,近体宗初盛唐。他才情敏捷,能言善辩,以余杭岁贡生的身份担任温州广文,著有《巢青阁集》,辑有《西陵词选》《东瓯掌录》。《西湖竹枝词续集》是为续杨维桢的《西湖竹枝集》而作,收录了明初至清初文士所作的各类西湖竹枝词近二百首。目前,上海图书馆藏有此书,为海内外孤本。而徐士俊所著的《紫珍集》《内家吟》《太上感应篇注》等书,今已失传。

6 耋年仙逝

徐士俊一生交游广泛,与众多文人墨客都有往来,上至名公巨卿,下至布衣僧道,无不倾心结纳,因此声名响彻,风流一时。

云间名士董俞写过一封《与徐野君》的尺牍:“弟顷从会稽回,住湖上一日,即鼓归棹,不及图晤。小诗一章,托舍亲朱沛霖奉上,恐尚未寄到。再录一纸,附默老面致。默老以慕大雅,欲结缟纻之欢,谅一见倾倒,无俟鄙言也。”又作《僧舍雨中,徐野君携〈雁楼诗集〉及〈春波影〉诸杂剧见示,索予赠章,走笔漫赋》七古一篇:“绿杨啼碎黄鹂舌,金牛湖畔春三月。西泠女儿踏歌回,轻衫乱点梨花雪。此时徐郎正少年,乌巾半岸垆头眠。灯前自按红牙谱,一曲春波绝可怜。久闻徐郎名,未识徐郎面。招提雨后来叩门,霜髭尺五目如电。袖中佳句比阴何,悠悠孰和阳春歌。吾有一言堪戏赠,徐郎虽老风情多。吁嗟人生慨感亦何限,湖山萧瑟白日晚。当筵欢笑且片时,为君倾尽玻璃盏。”从这些文字中,我们既能感受到他人对徐士俊的敬仰与倾慕,也能看到徐士俊即便年老,依然充满独特的魅力与风采,一句“徐郎虽老风情多”生动地展现了他的名士风范。

徐士俊七十岁时,王晫曾为其作生传,说“望其颜色,犹若童子”,虽年老却颜色不衰。

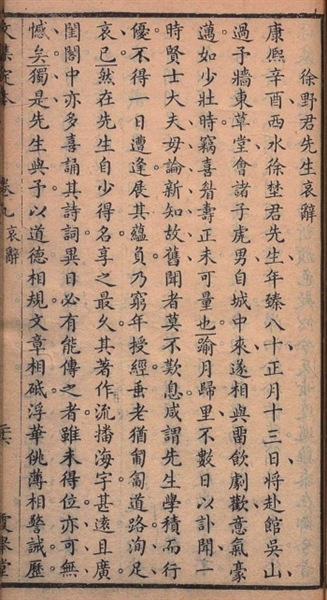

康熙二十年(1681),徐士俊八十岁,依然为生计奔波。正月十三日,就馆杭城吴山某氏,先期拜会王晫,恰好诸虎男也来到墙东草堂,于是留饮剧欢,徐士俊意气豪迈,一如少壮之时。一个月后,徐士俊返归塘栖,不日传来他仙逝的噩耗。杭城内外贤士大夫,无论新知故旧,无不叹息徐先生学积行优,却不得伸展其抱负,乃致穷年授经,以垂老之年匍匐道路。

作为文学家,徐士俊是成功的,王晫说:“(徐士俊)汲引后进,孜孜不遗余力,使得时乘势以行其志,必为圣天子得人之助,而惜乎其以布衣老也。虽然,鼓吹士林而四方翕然宗之,风雅一道若霞蔚云蒸,又孰非邦家之光也哉!”又认为:“自少得名,享之最久,其著作流播海宇,甚远且广。闺阁中亦多喜诵其诗词,异日必有能传之者。虽未得位,亦可无憾矣!”评价不可谓不高。

《徐郎虽老风情多(上)》刊登于2025年3月12日《今日临平》第4版