○ 彭丽芬

汀洲之畔,荷香百里,藕花无数,创立于1948年的沈氏针灸的非遗故事在此延续。当地流传着“乔司孟庆森擅热灸,翁梅沈厚芳精冷针”的美誉,一枚小小的银针不仅联通古今,还涵养了临平源远流长的中医药文化。

盛夏七月,正值一年中最热的三伏天,也是“冬病夏治”的最佳时期。这是中医人最忙碌的日子。“师傅,艾绒是不是该添一些?”“师傅,帮我看看背上留罐的地方是不是变红了?” “师傅,我腿上的留针差不多要拔了吧?”……在南苑街道社区卫生服务中心针灸疳积科,诊室里异常忙碌。古朴的办公桌上堆满了就诊挂号单,治疗室内艾香缭绕。在此起彼伏的呼唤声中,一名医生穿梭其间,他一会儿在诊桌前细心问诊,一会儿在治疗间忙着给患者扎针、艾灸、拔罐,声音和动作都极其温柔。

这位被大家亲切地唤作“师傅”的人就是王云松医师,人称“王一针”。他是“沈氏针灸”第三代传人、浙江针灸学会会员、杭州市基层名中医、临平区名医、临平南苑街道社区卫生服务中心针灸疳积科主任中医师。

传承绝技 火车浜的“王一针”

提起火车浜,临平人首先想到的是“挑疳”。在当地,孩子面黄肌瘦、不长个儿时,家长便带他们到火车浜找中医挑疳。中医会用银针挑刺孩子手指的四缝穴,针口可见少许液体,再用手指挤出黄白晶亮的稠质黏液——疳液,直至有血渗出,随后用消毒干棉球压住伤口止血。挑完疳,孩子胃口大开,充满活力。这项技艺是临平区非物质文化遗产“沈氏针灸”的一部分。

“沈氏针灸”的创始人沈厚芳曾在火车浜翁梅乡卫生院(南苑街道社区卫生服务中心的前身)行医多年,潜心研究,创立了独特的针灸疗法,远道而来的求医者络绎不绝。他将技艺传给了儿子沈坤泉和医生沈妙根。1990年,王云松毕业后被分配到翁梅乡卫生院,拜沈妙根为师,习医八年之久。沈妙根去世后,勤奋好学的王云松毅然接过“沈氏针灸”的大旗,熟练掌握了整套“沈氏针灸”,特别是“挑四缝”医治小儿疳积和“咽三针”治疗“喉风”。

中医学具有独特的理论体系和治疗方法,而所有治疗方法中,唯针灸最考验功力:一针到底,分毫不差扎入穴道。王云松先后就读于塘栖中医院中医班、浙江中医学院针灸学专业和北京中医药大学远程教育学院针灸专业。他说,从师父那儿学到的是手法,而实际施针的穴位以及轻重缓急都需要自己慢慢摸索和反复实践。行医多年,他练就了不少针灸绝技,比如“扬刺法”治疗痛风,“点刺法”治疗慢性咽炎,“排刺法”治疗小儿咳嗽等;治疗的病种也扩展到颈肩腰腿痛和小儿偏瘫、小儿惊厥,以及运用打针治疗“网球肘”、关节炎等。

门诊时,一位老太太因有咽喉堵塞感前来求诊。只见王云松将一枚细若麦芒的银针精准探入喉部,捻转,而后在患者的耳朵、脖子、头部、手腕施针,最后往她的喉咙里喷洒药粉,整个过程行云流水,快速缓解了老太太的症状。王云松说,师父没有为“喉风”的治疗确定标准穴位,但他通过不断的实践,终于在患者下颌角和颈部两侧筛选出三个“颈外奇穴”针刺,并取名为“咽三针”,施行此针法配合中药内服治疗“喉风”,包括急慢性咽炎、喉炎、扁桃体炎、会厌炎等,效果独特。

“刚才那位患者患的就是喉风。你瞧,这是用于治疗喉风的器具,一个是师父传给我的,另一个是我从网上买的,现在很少见。”王云松从抽屉里拿出两个形似放大镜的铜质器物,“这个叫铜鼓风,老底子专门给患者喉部上药用的。”他轻轻掀开一块圆形的小铜片,展示了里面装药的部分。然后将铜片合上,用手按铜片,牛黄、青黛、冰片等制成的中药粉就从另一端的管口吹了出来。我笑说着:“这和西瓜霜的使用原理是一致的。”

“这是我师父的师父,沈厚芳老先生传下来的宝贝。”他捧出一袋东西给我看。我仔细端详,袋子里有两个蓝纹搪瓷碗,一根光滑的捣药棒和一个老旧的药筛子。“我师父当兵回来后一直做乡村医生,为人正直,做事认真,他一丝不苟的行医风格对我影响很大。师父很爱学习,曾因为遗失一本民间版的古书《经外奇玄》懊悔不已。”王云松说。

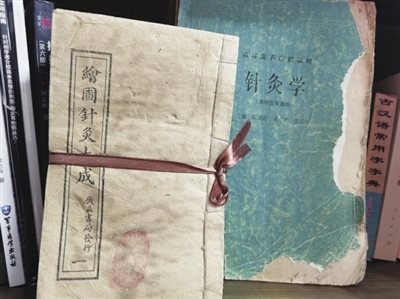

我望向诊室墙角那个古朴的书柜说:“想必你也是爱书之人吧。”他的书柜里放满了各式各样的书,一本翻烂的《针灸学》,一套泛黄的线装《绘图针灸大成》……我被一本老旧的《本草纲目》所吸引,征得同意后取来翻阅。一张泛黄的药方顺势滑落下来,“沙参、桔梗、柴胡、半夏……”清瘦的字迹镌刻着中医人对医学的执着。熟悉王云松的人都知道他非常爱读书,他说自己读得很杂,医书古籍、经典名著、诗歌散文均有涉猎,读得最多的便是那套《绘图针灸大成》。确实,唯有长期不断地汲取养分,付诸实践,方能成长为一名优秀的医生,真正为患者解除病痛。

王云松爱学习,爱钻研,爱创新。正是如此,他治疗小儿疳积和“喉风”远近闻名,被乡亲们称赞为“王一针”。在他的带领下,南苑街道社区卫生服务中心针灸疳积科的年门诊量达5.6万人次,并已发展成为具有鲜明中医特色的临床专科,更是临平区首家成功创建市级专科的社区卫生服务中心。现在,“翁梅沈氏针灸”已被列入浙江省中医药发展“十四五”规划中的全省地方特色中医流派。

仁心仁术 润物无声当“民”医

“妙灸神针医百病,德艺双馨传四方。”一走进王云松的诊室,我便被满墙的锦旗吸引。他的针灸技艺在当地有很高的知名度和美誉度。除本地患者外,还有不少慕名而来的海宁、桐乡、德清等地区的患者。在王云松的心中,患者的事无小事,为了减少病人候诊时间,他坚持提前上班,每次都细心询问患者病史,抓住病情突出重点,找准病因对症治疗。

曾有位萧山的患者预约了下午的治疗,但迟迟不见身影,王云松主动联系后得知患者仍在赶路。尽管已到下班时间,他还是决定等待病人,等到治疗结束已近七点。这种事情他已经习以为常了。他淡然地说:“患者大老远赶来治疗,是出于对我的信任,我只不过下班晚一些而已。”

有一位良渚的退休教师,因妻子常年被咽喉不适困扰,跑遍了省市各大医院,吃遍了中药、西药均未见好转,转而求医于王云松。起初,这位教师抱着试试看的心态来就诊,没想到在王云松的耐心治疗下,妻子的咳嗽逐渐减少,晨起呕吐的症状也有所缓解。老人对治愈妻子的咽炎变得有信心了,对这枚神奇的银针也充满了好奇。每次看病,他都会陪妻子前来,王云松总是边施针边耐心地解释,还不断鼓励他们。不可思议的是,经过十五次针灸治疗后,妻子的慢性咽炎竟然痊愈了。老人为了感谢王云松,特地写了一幅字画送来,称赞他的医术高超,服务态度好。

还有一位来自海宁许村的一岁半患儿,因婴幼儿腹泻辗转于各大医院,三个月下来依然没有起色。听了同村人的推荐,他们带着患儿来到王云松的诊室。王云松耐心诊治,经过三四次施针治疗,患儿竟然痊愈了。从此,这个大家族里但凡有点小病小痛,都会直奔火车浜而来。

我非常喜欢看王云松的微信朋友圈,就像读一部优美的散文集。他常常会分享一些心得:“二十余年弹指一挥间,那时我是一个懵懂的少年,姜老师经常拿着自己的习作在讲台上自我陶醉,我在台下也听不出所以然,只知道姜老师真的了不起。二十余年后姜老师找到我是苦于面瘫,当时她说话也结巴了,难以置信地问我,‘真的能治好么’……”这条朋友圈让我记忆犹深,这位令他敬佩的老师经他一个月的精心治疗病情明显好转,每次都夸奖王云松能干,常常介绍熟人来找他看诊。

这样温暖的小故事,正如王云松施过的银针,数不胜数。无论何时,王云松的心里总是装着患者,正如他给患者施针时的那份细腻与温情。看着他那双布满青筋的手,我开玩笑道:“你每天要扎一千多枚针,针针精准,简直不可思议,就像武侠小说里的绝世高手。”他依旧温和地笑道:“你不知道,现在的年轻人也很喜欢我的针灸,我有不少患者是艺尚小镇的‘网红’,他们做直播常会感到喉咙不适,来我这里治疗后效果很好,就经常过来!”话语间透着满满的自信。

根深叶茂 行稳致远育新人

“一花独放不是春,百花齐放春满园。”自担任针灸疳积科主任以来,王云松一直在思考如何将科室打造成品牌科室,将“沈氏针灸”发扬光大。

三十多年来,他传承师艺,勤求古训,时刻提醒自己要注重人才培养和科室梯队建设,尤其是对年轻后备人才的培养。虽然日常临床和科研工作繁忙,但他总是设法抽出时间,组织科室人员进行学术探讨和交流,传授临床经验和科研思路。他坚持带教工作,培养和指导的硕士研究生、实习学生已达150余人。每每谈及年轻人才的成长和进步,他都倍感欣慰。

“师父为人低调谦卑,吸收了中医理论精华和前辈的治学经验,形成了一套有效治病的方法。他将自己的所学、针灸验方和有用的书籍倾囊相授。”无论是年轻医生,还是治疗技师,都对他赞不绝口。

作为医院的特色专科,在王云松的带领下,针灸疳积科遵循“创名科、达规模、重技术”的方针,培养了一支医德高尚、技术精湛、作风过硬的专业队伍。科室成员积极结合临床实践,利用业余时间开展科研课题,“疏风清热针刺法治疗小儿疱疹性咽峡炎技术”成功申报浙江省中医药适宜技术培育项目。2009年,“翁梅沈氏针灸”入选区第三批非物质文化遗产名录。先后有《针刺口腔溃疡206例》《针刺治疗喉风1500例》《针灸治疗痛风性关节炎75例》《针刺治疗新生儿黄疸267例》《排刺法治疗小儿咳嗽413例》《针刺治疗小儿疱疹性咽峡炎:随机对照研究》《针刺治疗脾虚性慢性咽炎72例》等30余篇专业论文在国家、省、市级医学刊物上发表。

王云松常对自己的团队说:“中国千百年的历史文化积淀和先人们持之以恒的探索,铸就了中医针灸的辉煌与传奇。师父传下来的针灸文化,是临平独特的宝贵资源,我们必须加以挖掘和弘扬,用好‘沈氏针灸’这张文化金名片,拓宽中医药服务领域,为当地百姓造福。”

“医学不老,行医不懈,鞠躬一生,不求闻达,但求利人。”这是王云松多年从医经历的真实写照,更是他责任感的体现。一枚小小的银针,从他的手中传到一批又一批年轻人的手中,“沈氏针灸”的精神必将在临平得到更好的传承和发扬。